毎日雑用から始まり現場での罵声、上司からの圧力、終わらない仕事量、トラブル発生などさまざまな神経をすり減らすことがある若手現場監督

こんなことなら早く辞めてしまいたい。

でも、上司にも言い出しにくいし、一度工事が始まってしまえば最後までやり通さないといけない気がするし・・・

そんな、日々悩んでいる人に「ゼネコンの辞め方」伝えます!

まず、私が辞めたのは新卒でゼネコンに就職し丸3年経ってからでした。

年齢で言うと大学卒の22歳で勤務し25歳で辞めた事になります。

辞めて今は現役で大工をしていて、地方で注文住宅を施工しています。

監督を辞めた今は「辞めて良かったなあ」と思いますが、当時はなかなか踏ん切りがつかなく、冒頭にも書いたように毎日葛藤していました。。。

そんな悩んでいた私だからこそ、「今」悩んでいる人の役に立ちたい!

そんな思いで記事にまとめました!

ゼネコンを辞めたいなら3年経験してからがおすすめ

ゼネコンを辞めたいなら私は3年後がいいと思います。

なぜ3年経験してからがいいかというと・・・

- 3年経つと一つの現場を最初から最後まで経験できる

- 仕事を任されるようになってくる

- 自分の思う通りに現場を動かせるようになってきて、監督としての流れが身についてくる

と、要するに「一つの建物を作る為の現場監督としての仕事、スキルを身につけたほうがいい」

ということです。

ゼネコン勤務は過酷です。

入社してからの理想とのギャップにやられて、早々に辞めたくなるでしょう。

しかし、監督の仕事をよく分からず数ヶ月、半年、一年、、、で辞めました。

ってなると、その経験って全くとは言いませんが、あまり意味がないものになってしまいます。

時間を無駄にしてしまいます。

いくらゼネコン勤務できつくても、その日常の中では職人さん達や多くの人の意見をまとめる能力や

物事を順序立てて考える能力、コミュニケーション能力、、、など様々なスキルが身に付きます。

それだけきついところでも3年揉まれたら絶対にそういった能力は上がります。

それを、次の仕事に生かせばいいだけです。

辞めるタイミングを3年後にした理由

私がゼネコンを辞めたのはちょうど3年が終わった段階で辞めました。

これには理由があって、3年というのは現場監督でいうまだまだ若手ですが、

一通り仕事のルーティンが分かってくる時です。

そして、仕事を任されるようになる時でもあります。

この任される仕事というのが、主に現場関係であり、「安全管理」「品質管理」「工程管理」です。

このどれもが、実際に現場に足を運び確認したり職人さんと打ち合わせしたりして決めていくものです。

「それらを一通り経験し、自分の身に付けたかった」と言うのが理由です。

先程の話と重複する部分がありますが、様々な「管理」を経験することで能力が格段に上がります。

そこで、それぞれの「管理」を経験しどのようなことが身についたのかお伝えします!

安全管理

安全管理というのは、「現場で作業する職人さんが怪我をしたり事故を起こさないように現場を整える」ことです。

「大きな穴が空いている部分は塞ぐ」や「段差部分は注意看板を置く」、「黄色や赤のスプレーなどで分かるように危険部分を示す」など、しっかり意識しないとふとした時に怪我をする可能性があるので、くまなく現場をチェックします。

私もよく穴が空いた部分に木の板で蓋をして、赤色のスプレーで「開口部注意!」などと書いた記憶があります。

これも安全管理の一つです。

もちろんこれは職人さんだけでなく、日々現場巡回する監督の為でもあり、自分の為でもあります。

このような管理を続けていくと、自然と「あっここは危ないな」とか「これは怪我する可能性があるな」とかが先に分かるようになってきます。

品質管理

品質管理というのは「建物の質」をしっかり確認するということです。

大工さんが打つ釘の間隔や、鉄筋屋さんが組む鉄筋の本数、太さ、打設するコンクリートの強度など

さまざまなところで建物を強くするために決められたルールがあります。

職人さんはそれをしっかり守って施工してくれていますが、人の仕事である以上ミスや忘れなどがあります。

それを監督がしっかり確認して、建物に影響が出ないように、質が落ちないようにしっかり確認しています。

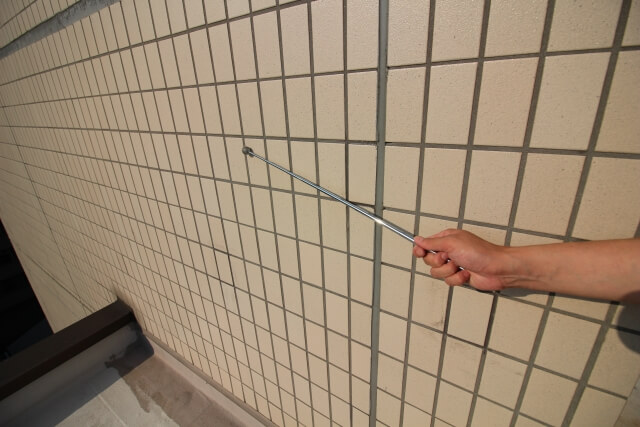

例えば、このようなマンションなどにもよく貼っているタイルですが、これも確認します。

手に持っている棒でタイル面を波線を描くような感じでなぞっていきます。

そこで、しっかり貼り付いているものは「コロコロ」というのですが、付きが甘いものは「カラカラ」と軽い音がするのです。

そうした場合、数年後に剥離して落下し事故に繋がる危険性があるので、職人さんに伝えて貼り替えてもらいます。

このように質の管理というのは、先程の安全管理に繋がっているのが分かると思います。

工程管理

工程管理というのは「建物が完成する流れを考えてスムーズに工事が進むように調整する」ことです。

一つの建物には多くの業種が携わるため、監督が順番を決めてあげないとバラバラになり工事がうまくすすみません。

工事にかかる日数や人数をある程度把握し、次の工事、その次の工事と先々のことを考え、順番に流れを組み立てます。

そうしたことにより、最初設定した工程より遅れているのか進んでいるのかを把握しその時の状況をコントロールします。

もちろん最初に設定した工程通り進むのが理想ですが、天候やトラブルなどでうまく進まないことが多くあります。そうした時は、現場の職人さんと打ち合わせをして調整して最初の工程に戻せるようにするか、新たに無理のない範囲で工程を変更したりします。

このように、日々目まぐるしく状況が変わる中で臨機応変に工程を組んでいくのが監督の仕事です。

このように、監督の仕事というのは安全、質、順番という人として大事な能力を引き上げる要素が詰まっています。

監督が居なければ建物は完成しません。オーケストラでいう指揮者の立ち位置です。

いくら若くて、職人になめられても細かな部分の施工や流れは監督しか分かりません。

若手であってもまとめる指揮者なので、その意識を持って最後までやり遂げるほうがいいと思います。

私も辛い日々を送っていたので、一刻も早く辞めたかったです。

しかし、頭の片隅では「今辞めたらしばらくは解放されて幸せを感じるかも知れないけど、経験はあまり意味なくなってしまうなあ」って。

なので、一通り建築現場が出来上がるまで最初から最後まで自分の指示で現場を動かしてみました。

ミスや失敗も多くしましたがやり遂げた達成感と、管理能力、コミュニケーション能力など様々なスキルが身につきました。

まとめ

今回はゼネコンを辞めたいけどタイミングが分からないという方に向けて、私が辞めたタイミングをお伝えしました。

もちろん、それぞれ環境が違えば状況も違うので参考にならないかも知れませんが、お伝えしたかったのは

「時間を無駄にするような辞め方は辞めましょう」

どうせ辞めるつもりなら、せめて一つの建物を最後までやり通して自分にプラスになるような辞め方をしましょう。